リハビリテーション病棟について・特長

回復期リハビリテーション病棟とは

回復期リハビリテーション病棟とは、脳血管疾患を発症した方や大腿骨を骨折した方などに対して、日常の生活動作を向上させるためのリハビリテーションを行う病棟のことです。病気や怪我などによるダメージがまだ大きく残っている時期に、集中的なリハビリテーションを実施することにより、心身の回復した状態となることを目的としています。成田リハビリテーション病院では、「こんなことをしてみたい!」というご要望を専門スタッフがしっかりとお聞きし、備わっている能力が引き出されるために最も適したリハビリテーションを行っていきます。わたしたちスタッフ一同、一人ひとりに合った生活環境を手に入れ退院後も豊かな人生を送っていただけるよう、真心を込めてサポートをいたします。

入院の対象となる方

リハビリテーション病棟の特長

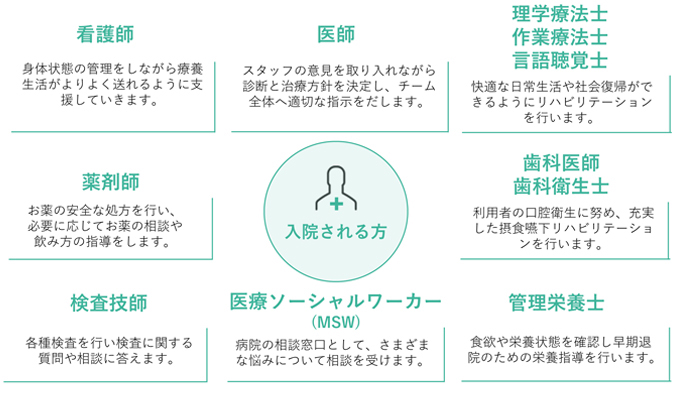

回復期リハビリテーション病棟では、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士と、リハビリテーション医師、嚥下専門歯科医師、看護師、メディカルスタッフがチームとなって集中したリハビリテーションを総合的に行っています。

リハビリテーションエリアは、十分なスペースで効果的なリハビリテーションを受けていただけるよう特別にデザインされています。ご家庭に帰られてからの日常生活を安心して過ごしていただけるよう、退院からその後の生活に至るまで継続的にバックアップできる体制を整えています。

充実した医療体制による最適なリハビリテーション

- ユニット制による適切なリハビリテーション

- ご要望に沿ったリハビリテーションをご提案

- 『 日中寝たきりゼロ 』 をめざした総合的なリハビリテーション

当院では、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が9~10名で1つのユニットを作り、チーム全体で一人ひとりの状態に合わせたリハビリテーションを提供しております。 ユニット制は、主治医を中心に多職種が連携しながら訓練目標や内容を決めるため、充実した医療診療体制のもとでリハビリ訓練の質を高める効果があります。

当院では、入院前の生活への復帰を目標に、自宅の環境調査、自宅への外出練習に加え、公共交通機関の利用練習、調理をはじめとした家事動作練習を行っています。園芸などの趣味活動の再開に向けた取り組みや介助が必要な方の場合は家族指導も必要に応じて実施しています。

当院では療法士によるマンツーマンのリハビリテーション実施に加え、ご利用の方の「こんなことをしてみたい!」というご要望を専門スタッフがしっかりとお聞きし、備わっている能力が引き出されるために最も適したリハビリテーションを行っていきます。自主練習や興味のある課題に即した複数人でのリハビリテーション時間を設け、活動量の増加と機能改善をめざしています。

1日も早い退院を目標とした、『日中寝たきりゼロ』をめざし、1日2~3時間のリハビリに加え、空いている時間に、療法士が主体となり、「集団訓練」や「アクティビティ」などご高齢の方や体が不自由な方でも参加しやすい場を設けています。また、食事前には看護師主体の「嚥下体操」、高次脳機能障害のある方には、言語聴覚士が介入し、個々に適した難易度の「脳トレ」などを行っています。 若い方や体力のある方は、個別訓練以外の時間にも療法士の指導、監視の元、訓練室のマシンや道具を利用して自主訓練を行うことができます。

安全に動作練習を実施するための懸架装置や、一人ひとりの状況や回復段階に応じたアプローチを実施するために各種装具や歩行補助具の充実を図り、オーダーメイドなアプローチを展開しています。

客観的な評価に基づき適切なアプローチを実施するため、inbody S10による体組成評価や、徒手筋力計による筋力検査など、疾患や障害の内容に合わせて定期的な心身状況の評価を行い、生活環境なども含めて総合的なリハビリテーションの立案を行っています。

ご本人様の立場に立ったおもてなしの気持ちで

利用者様にとって清潔で居心地のよい空間づくりをめざしております。当院をご利用の方すべてに「リハビリを受けてよかった」と思っていただけるよう、充実感や喜びを得られるリハビリテーションの提供に努めてまいります。

先進機器を利用したリハビリテーション

リハビリテーション医療において、電気治療は古くから疼痛の緩和のために用いられてきました。

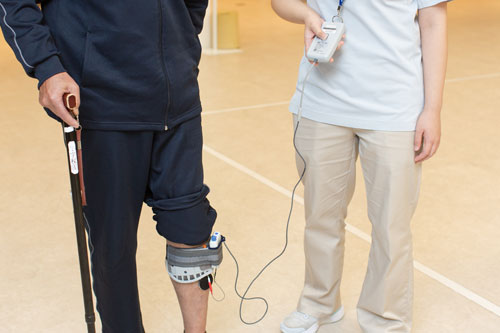

近年、テクノロジーの進歩によって、末梢神経や筋肉を電気刺激することによって、機能改善や麻痺自体の改善を目的とした機能的電気刺激療法(FES:Functional Electrical Stimulation)が行われるようになりました。当院では、最大限の機能回復につながるように、これらの先進機器を積極的に導入しています。

当院では脳損傷や脊髄損傷、事故などで手や腕、足の麻痺をした患者様に対して、電気刺激療法を実施しています。IVESやWA、NM-F1という先進機器を用い、電気刺激を加えることで指や腕、足の動きを補助することができ、早期から積極的なリハビリテーションを進めることができます。

IVES(随意運動介助型電気刺激)

ウォークエイド(歩行神経筋電気刺激装置)

HALは、脳卒中、骨折、神経難病等の幅広い疾患を対象としており、「自立支援用下肢タイプ」や「医療用単関節タイプ」の装着型ロボット用いて手足の動き(運動)をアシストし、機能の維持・向上を促進します。

HAL(自立支援用下肢タイプPro)

HAL(自立支援用単関節タイプ)

当院では脳損傷により高次脳機能障害を有する方に対して、神経心理学的検査、ドライブシミュレータを実施し、医療機関の立場で、安全な運転再開が可能かどうかを検討しています。

ドライブシミュレータ(SLDS-3G)

ドライブシミュレータ実施

退院後のアフターケアも充分

当院は、入院された方の退院後の生活を見据えて、地域におけるさまざまな医療的なサポートやご提案をしております。たとえば万が一、退院後に肺炎や骨折等で状態が悪化した場合であっても、関係機関と協力しあうことで低下した機能の改善をめざします。

回復期リハビリテーション病棟でのさまざまな取り組み

- 摂食嚥下障害への取り組み~安全に「食」を楽しんでいただくために~

- 口腔ケアの取り組み~歯磨きは健康管理の第一歩~

- 高次脳機能障害への取り組み

摂食・嚥下障害は「食べること、飲み込むこと」に問題のある状態をいい、口やノドの状態だけでなく、認知機能も影響します。

また、肺炎、窒息、低栄養、脱水などさまざまな問題の原因となります。

当院では、嚥下専門の歯科医師の診断のもとに、病棟スタッフ・リハビリスタッフ・歯科衛生士・管理栄養士が協力して、個々の症状に応じた食事方法や訓練方法による摂食嚥下リハビリテーションを行っています。

口腔ケアは虫歯や歯周病を予防するだけでなく、口腔内の細菌を減らすことによる感染症予防の目的があります。 また最近の研究によると、口腔ケアは精神機能や日常生活の活性化につながるとも言われています。当院では、歯科衛生士の指導のもとに病棟スタッフが口腔ケアを徹底し、口腔内の衛生管理に努めています。

当院では、主治医・リハビリテーション専門医の診断のもとに、病棟スタッフ・リハビリスタッフが協力して高次脳機能障害に対するリハビリテーションを行っています。 高次脳機能障害の改善を目的とした訓練を行うと同時に、ご家族や職場の方に障害についてご理解いただけるように説明しております。

高次脳機能障害とは

高次脳機能障害とは、脳卒中や頭部外傷などに伴い言語・思考・記憶・注意などの障害を抱え、日常生活や社会生活に問題が認められる状態をいいます。高次脳機能障害は、外見上目立たないため周囲からさまざまな誤解を受けやすいのが特徴です。

高次脳機能障害の具体的な症状

| 記憶障害 | 新しいことが覚えられない |

|---|---|

| 注意障害 | ぼんやりしている、注意散漫 |

| 半側空間無視 | いつも左側にあるものを見落とす |

| 社会的行動障害 | いつもイライラしていたり、意欲が欠如している |

| 失語症 | 言葉を聞いたり、話したりすることが難しい |

| 失認症 | 物事を正しく認識できない |

| 失行症 | 道具を使った行為が難しい |

HAL(自立支援用下肢タイプPro)

安全懸垂

日常生活訓練

日常生活訓練

スピーチセラピー(ST)

スピーチセラピー(ST)マジックミラー